||| Overview |||

2023年度受講生の梶瑠美花さんによる金村修ワークショップ企画展。

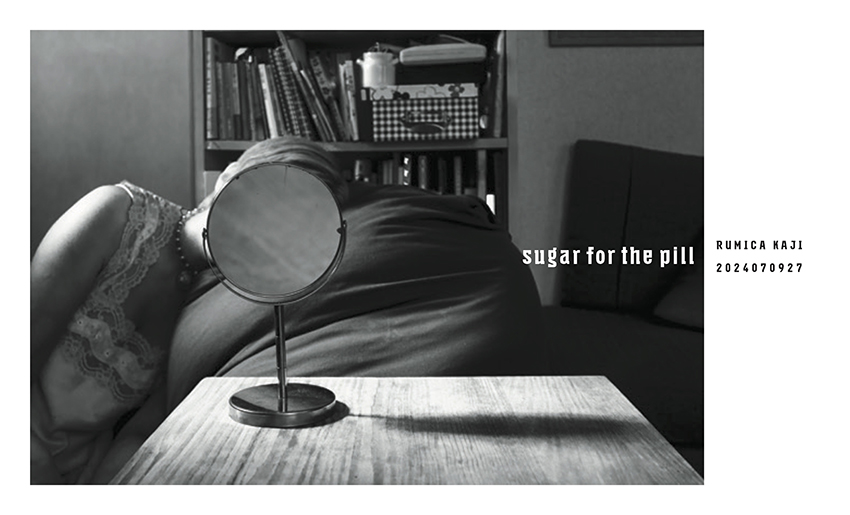

Title: sugar for the pill

Artist: 梶瑠美花

Date: 2024年07月09日 〜 7月27日

Open: Tuesday to Saturday

Venue: ALTERNATIVE SPACE The White Room #205

||| Essay |||

撮る/撮られるから、写真による対話へ

タカザワケンジ

ポートレイト写真にはセンシティブな問題がつきまとう。

カメラを手にした側は、レンズの前にいる人物をコントロールし、自身の意に沿う写真を撮ろうとする。シャッターを切る決定権はカメラを手にした側にある。写真撮影が創作である以上、作者のエゴが発揮されるのは当然だ。しかし、相手が人間である以上、撮る/撮られるという関係には必然的に権力関係が生まれてしまう。

しかし撮られる側がいつもコントロールされる側にとどまり、黙って撮られているだけというわけではない。

カメラを手にした人間が「撮りたい」と思うように、「撮られたい」と思ってレンズの前に立つ人がいる。どう撮りたいか、どう撮られたいかというそれぞれの欲望がスパークした結果──それが梶瑠美花の写真である。

梶は本展のステートメントで制作プロセスを明かしている。

(1)ソーシャルネットワークを使用し写真に写りたい人物を探す。

(2)その人物が指定した日時に指定された場所に行き、その場で即興的にスナップショットのスタイルで写真を撮る。

(3)同日インタビューも併せて行い、彼女らに話したいことを話したいだけ話してもらう。

なぜ梶は彼女たちを撮りたいのか。

梶はその根拠に自身が従事していた医療現場で論じられているケアの概念を置いている。対人関係のプロセスそのものがケアになるという考え方だ。

なぜ彼女たちは梶に撮られたいのか。

その問いに対する答えはさまざまだろうし、言語化するのは困難だろう。

梶は写真を撮ることで、言葉のいらないコミュニケーションの可能性を示す。そのうえで彼女たちが発したい言葉に耳を傾ける。

そこには撮る側と撮られる側が、ともに何かを表現したい、発信したいという共通の動機が存在する。動機はある。しかし伝えたいことがうまく言葉にならない。そうした手探りの状態での表現は写真が得意とするところである。写真はその表面だけを写すだけで、何の評価もジャッジもしないからだ。

梶は写真を撮り、文章を書き、それをアーティスト・ブックにまとめている。今回は初めて展覧会をいう方法を採り、空間の中でどう表現するかという課題に挑戦する。

アーティスト・ブックではモデルとなった女性たちが一つに溶け合い、そこに何人の人物が写っているのかも曖昧だ。

撮る/撮られるという境界すら曖昧になり、作者自身がこの中にいるのではないかとさえ思う。

19世紀のヨーロッパで科学的な知見をもとにリアリズムを追求した自然主義文学の一つに小説『ボヴァリー夫人』(1857)がある。宗教的なモラルに反すると批判され、議論を巻き起こしたが、作者のフローベルは敢然と「ボヴァリー夫人は私だ」と語った。描いた対象にまっすぐに向き合った結果、性差や設定を超えてその主人公は作者自身になったのだと。

梶もまた言うだろう。「彼女たちは私だ」

||| Artist Statement |||

住み慣れた土地と仕事を離れ、見知らぬ場所でSNSの中の女性たちと会い続けている。

その理由はCOVID-19が流行してからの3年間、感染拡大防止のため患者以外との人間関係や外部との接続を断たれ、医療従事者として求められるまま閉鎖的に過ごしたからだ。

社会との関係性が希薄になるにつれ現実感覚は乏しくなっていき、いつしか自分を見失ってしまった。きっとそのことによる反動のようなものだろう。

看護理論のひとつに、“対人関係のプロセスそのものがケアになる”という考え方がある。1953年に看護学者のヒルデガード・E・ペプロウによって書かれた『人間関係の看護論』によるものである。見知の人間同士の出会いから始まり、人間関係の相互作用の中で影響を及ぼし合い、課題解決へ共に向かっていくのだという。撮る者と撮られる者という関係を乗り越え、撮影者と被写体もそのような関係になっていけるだろうか。

彼女たちは、見知らぬ写真家に身近な人に言えないものを吐出し、写真家は現実の手触りを感じながら写真を通じてコミュニケートする。外の世界で他者と交わり、関係性の中で自己が更新されていく。それが自己を取り戻すような経験であることを願っている。

(要約版。ステートメント全文は会場にて配布。)