“God Only Speed Knows” by Osamu Kanemura

Dates: January 11 – 29, 2022

Location: IG Photo Gallery (Tokyo, Japan)

Archive: Talk-show (Japanese) in IG Photo Gallery (YouTube)

Overview

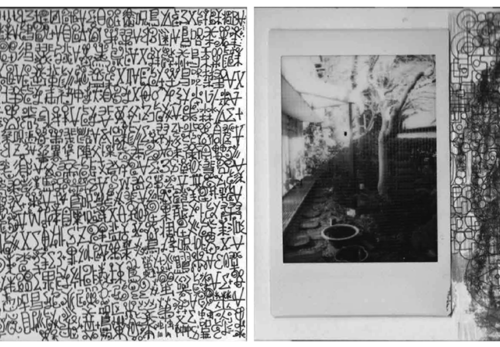

Osamu Kanemura began collages of color digital prints of his photographs with materials from magazines and newspapers in 2021. His latest film, “Z-trash diary 2020,” is also being shown at the exhibition. He made this film from 60,000 photos taken in 2020. In the movie, made using the stop-motion-animation technique for the first time, everyday life becomes trash at high speed.

He shows the flamed collages and the film together in the gallery.

Statement

ビーチボーイズの『God Only Knows』のベース奏者はコードの基音を決して弾かない。通常のロックの場合なら、Cメジャーコードのときは小節の頭でドの音を弾くのに対して、この曲の場合は基音を意図的に外して演奏されているので、一聴すると掴みどころのない浮遊感のあるサウンドに聴こえる。コードと言うのはメロディーに対しての一種の束縛であって、50年代のモード・ジャズのピアニストが左手でコードを押さえなくなってきたのもそのようなコードの束縛から自由になるためだった。アドリブを重要視するジャズ・ミュージシャンは、このコードの枠内から出るなという命令に等しいピアニストのコード音に対して束縛感を感じていたらしい。マイルス・デイヴィスは、ピアニストのハービー・ハンコックに、左手でコードを押さえるなと言ったと自叙伝で語っている。コードという調性の重力から解き放たれた音楽が『God Only Knows』であり、「永遠に君を愛さないかもしれない」という非情な歌詞がカール・ウィルソンの美しい歌声で歌われると、この音楽の不安定性はさらに増長されていく。

ピアニストのセロニアス・モンクは通常のコードに対してさらに音を追加していく傾向があった。指が太かったモンクは間違えて隣の鍵盤まで押さえてしまうことが多かったらしく、そのミスタッチがモンク的としか言いようのない奇妙な響きのするコードを作り上げる要因になった。基準となるコードに対して音を積み重ねていくモンクのコードは、淀みなく横に流れていくメロディーを妨害または切断するために音を積み重ねているように聴こえる。水平にどこまでも流れていこうとするメロディーに対して、コードに音を積み重ねていく行為はどこまでも上に上にと垂直に登って行くことであり、ときには水平に流れていくメロディーを堰き止めてでも上を目指す。それはコードの引力圏内から垂直方向に脱出しようとする欲望の発露なのかもしれない。

フィル・スペクターは手拍子やタンバリン、ピアノ等々の全ての楽器の音を百回以上重ねていくことでウォール・オブ・サウンドという音の壁を作り上げた。その方法では音の迫力が出る代わりに、楽器同士の分離が悪くなり、全ての音がぼやぼやに聴こえてくる。そんなリスクを冒してでも音を重ね続けてきた。大ヒットしたロネッツの『Be My Baby』では音が何百回も重ねられることで、音の隙間が無くなる。タンバリンと手拍子とドラムの音が同じ大きさでミックスされ、その結果、楽器の音は全て同じ位相で聴こえてくるのでそこには音の遠近感が無くなり、団子状態になった音の重なりしか聴こえてこない。通常のポップスならボーカルをメインにミックスされるのに対して、フィル・スペクターのミックスは誰がこの音楽の主人公なのか分からない塊りの音楽であり、楽器間におけるヒエラルキーがそこには存在しない。

ジミ・ヘンドリックスは、後にジミヘンコードと言われる奇妙なコードを多用していた。そのコードはジャズやソウル・ミュージックではブリッジや転調するときさり気なく使われていたコードであり、それは楽曲へのちょっとした香り付け程度のコードだったのが、ジミ・ヘンドリックスはそれを曲のメインに初めて持ち込んだ。ジミヘンコードの代表的なコードはE7(#9)というコードで、それはG#とGが同時に存在するという不協和音のコードであり、一聴した感じではそれは、基音を曖昧にし、メジャーなのかマイナーなのかというコードの調性感をまるで感じさせない。基音を分からせないジミ・ヘンドリックスのコードの使い方は、何が主で何が従なのかを曖昧にさせるだろう。そのような不協和音はある種の不安感を聴く側に与えるかもしれないが、それはコードという重力から脱出したいという欲望でありながらも、その反面地図無しで山道を歩くような不安感を演奏者に与えるだろう。地に足の付かない感覚。どちらが地で、天なのか分からない感覚。世界は形と割合によって完全に調和していると考えた古代の科学者は、音階を惑星間の重力を反映したものとして考えていた。ジミ・ヘンドリックスやモンクはその不協和音によって天体間の調和として考えられていた音階を無効にしてしまったのだ。ジミ・ヘンドリックスやモンクがやろうとしたことは重力の影響下にある調和としてのコードを変えることだったのではないかと思う。

写真の上に新聞の文字や広告の写真が梱包用のセロハンテープで貼り付けられることで、元の写真のイメージが消えていくことは、一枚の確定されたイメージの上にさらにイメージを追加していくことで、イメージがイメージを打ち消していく作業のように思える。それはモンクのコードのようにイメージの連鎖を断ち切り、確定された一枚の写真のイメージを断片化するだろう。たくさんのイメージが一枚の写真に貼り付けられることで、写真は断片化され浮遊化される。コラージュの土台であった元の写真の姿が曖昧にされ、イメージの断片が脈絡もなく繋がることで最初のイメージが打ち消されていく。新しいイメージが貼られることでコラージュの土台として存在していた一枚の写真のアイデンティティーが消去されるのだ。コラージュによって土台を消去された写真は重力から解放されるだろう。写真の中に写っていた物同士の関係が新しいイメージがそこに貼られることで破壊され、物同士の間にあった強固な重力が消滅する。コラージュとは重力に抵抗することであり、一枚の単体として成立しようとする写真を揺さぶり続けることではないだろうか。コラージュは単体の写真のように、一つのイメージという確固たる土台の上に立って成立しているのではなく、違うイメージやメディウム同士の関係の中でしか存在できない。コラージュは単体として立つことができないのだ。舞踏家が大地を楽天的に信じて己の一つの肉体だけで立つことができると考えているのとは違って、コラージュは関係の中でしか立ち上がることができないのだから、その立ち位置は常に流動的だ。そしてコラージュが単体で成立しないということは、自重を支える土台構造を必要としないのだから、ただそこに浮遊しているだけであり、そのようなコラージュの在り方はとても反重力的な存在ではないかと思える。

美術家の中西夏之はキャンバスを前に立つ自分の位置を「絵画場」と名付けて、それは現実の床とは違う場所だと言っている。「絵を描くとき、絵画の足場というのは、現実の床じゃないんですよ。かすかに浮き上がっている。」と言うときの場所は立っているのではなく、浮遊という流動の中でしか存在できないことではないのだろうか。重力は目に見えるものではない。それは物と物との関係の中で現れるのであり、関係の変化によってそれは変化し続ける。だからそこには確固とした土台が存在しない。コラージュは土台から切り離され永遠に未完成のまま漂い続ける。

金村修