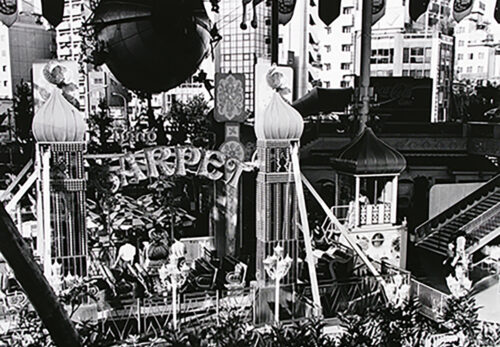

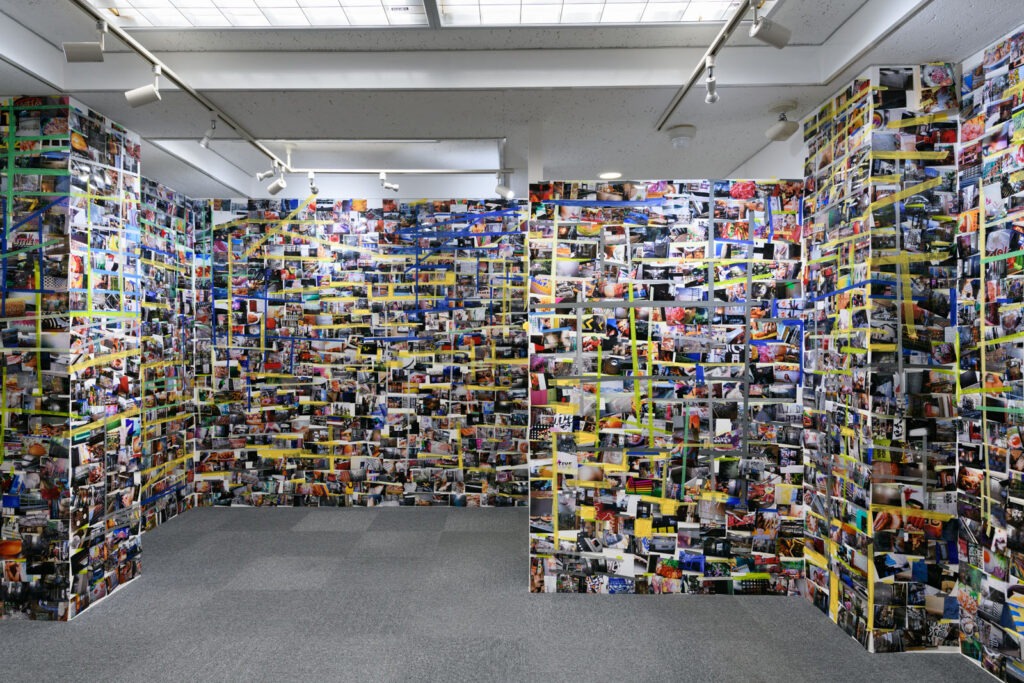

“Suck Social Stomach” by Osamu Kanemura

Dates: November 20 – December 15, 2018

Venue: IG Photo Gallery (Tokyo, Japan)

Overview

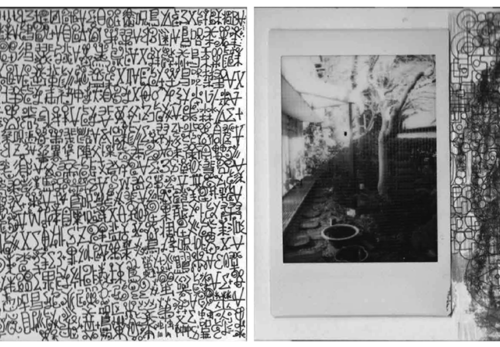

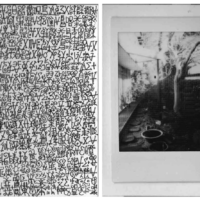

The exhibition “Suck Social Stomach,” composed of over 4,000 color digital prints by Osamu Kanemura, has opened. This exhibition, composed solely of color digital prints, marks Kanemura’s first attempt at such a format. The colorful masking tape covering the walls, filled with photographs, can also be interpreted as drawings.

カラー・デジタル・プリント4,000枚以上で構成された”Suck Social Stomach”が開催されました。カラー・デジタル・プリントのみで構成される展示は、金村修の初の試みとなります。写真で埋め尽くされた壁面のカラフルなマスキングテープはドローイングとも解釈できます。

Exhibition Commentary by Kenji Takazawa

〝写真は色が付くことでリアリティーを獲得するのではなく、むしろ色はリアリティーを破壊する。〟(ステートメントより)

約9,000字におよぶ本展覧会のステートメントで、金村は写真表現の主流がモノクロからカラーへと転換していった意味について言及しています。モノクロ写真は白から黒までの限られた領域で世界を表現するため、作家が主体的に画面を統御するために適している。それに対してカラー写真の「色」は作家の主体的な表現に対するノイズであると指摘しています。

金村自身も初期からモノクロの写真作品を発表し、作家としての主体性を確立してきました。作品は国内外で高い評価を受け、現在まで多くのファンが金村作品の魅力を論じています。画面の中に情報を詰め込みながら、その一方でそれらの情報が何の価値をも持たないことを見る者に突きつける冷めたまなざしは、都市の実相を暴露し、予測不可能なスピードで進行する情報化社会のまやかしを厳しく批評しています。

さらに、2010年代に金村は変貌します。2014年にデジタルカメラを使ったカラー写真集『エクトプラズム プロファイリング』を発表し、同時に映像作品を積極的に発表するなど、その活動はますます速度を増し、写真からの逸脱すら恐れることなく拡張しています。モノクロ写真を起点とした金村の活動は、現在ではカラー写真、映像、トーク・ライヴやテキストへと広がりを見せ、展覧会ではロール紙を用いた巨大なプリントや展示空間の凹凸やゆがみを利用した映像プロジェクションを行うなど、ますます過激なインスタレーションを展開しています。

モノクロからカラーへ、そしてその先の写真・映像表現へと進化を続ける金村修は、今回の展示で約4,000枚におよぶデジタルカラー写真を展示いたします。ステートメントの中で、写真の近現代史を資本主義の果てなき空洞化と重ね合わせて論じている金村がどんな展示をつくりだすのか。ぜひ、ギャラリーに足を運び、その世界をご堪能ください。なお、展覧会場では800部限定のステートメントを無料配布いたします。

タカザワケンジ(写真評論家・IG Photo Galleryディレクター)

Statement by Osamu Kanemura

モノクロ写真がきちんと撮れれば、カラー写真は簡単に撮れると写真学校時代によく言われた。被写体を形としてきちんと把握することが重要なのであって、形として被写体を把握していればカラー写真は簡単に撮れると言われ、なるほど色彩は写真にとって本質的なものではなく、付随的なものでしかないのか、カラー写真はモノクロ写真に劣るものなのかと当時は思っていた。その話が1989年ぐらいだったから、アメリカのニューカラー写真が日本の一般の写真学生の間で徐々に浸透し始めた頃だったような気がする。

被写体を形として把握するモノクロ写真は、多彩な色彩が溢れる現実の世界を統御するために使われる技法であり、色彩を制御するモノクロ写真はカラー写真よりも上位レベルの技法として認識されていた。被写体を形として把握しろというのは、要するに写真家は被写体をきちんとコントロールしなければならないということであって、被写体を形として把握すべき作家的な主体が確立されていなければ、撮影は現実の混沌性に巻き込まれ、写真を作品レベルにまで昇華することができなくなると思われていたのだろう。

色彩を統御するモノクロ写真は、文章でいえばレトリックではなく、対象を分析して、構成して、意味付けを行うロジックの意味に近い。多彩な色彩が溢れ、揺れ続ける現実世界を印画紙の中に揺るぎのない一つのゲシュタルトとして同定化していくモノクロ写真は、混沌とした現実に形という一つのロジックを与えるのに対して、色彩はそのようなロジックを華やかに見せるための装飾性=レトリックとして扱われる。レトリックとしての色彩には、ロジックが持っている構造や整合性が欠けていて、それはいつまでも表層的なものとしてしか扱われないだろう。ロジックを見栄えよく見せるために機能する装飾には、主体性が存在しない。装飾はロジックに依存している存在であり、装飾としての色彩には表層以外の何者も存在しない。カラー写真を撮るということは、被写体の本質を明らかにするのではなく、その表層の上を撫でまわすことしかできないだろう。

スティーブン・ショアの写真を見たとき、この写真の裏側には何もない、とても薄っぺらな写真だと思った。本質や深層という裏側が欠けた表層的なショアの写真は、アメリカ郊外の現実が写されていること以上に、それはカラー写真が持っている薄っぺらな表層性が露出されたのであり、アメリカ郊外の空っぽな表層性を表すにはカラー写真の表層性が合うだろうというショアの判断だったのだろう。アメリカの郊外生活の風景には、ヨーロッパの写真のように人生の苦味とでもいうような深さが欠けているし、そもそも薄っぺらな紙でしかない写真に深みというものが表現できるのだろうか。モノクロ写真が被写体に対して何か深みを与えているかのように見えるのは、モノクロ写真の歴史的、文化的な蓄積と宣伝によってそのように見えるだけで、現実の世界から色を差し引いたモノクロ写真もまた表層的な虚構でしかなく、現実の本質的な何かを表しているわけではない。ウィージーのフラッシュ撮影のモノクロ写真が隠された現実の秘部、本当のニューヨークを暴いているかのように見えるのは、フラッシュの光の感じがそのように見せているだけで、決して現実の何かを暴き出したわけではなく、暴き出したかのように見えるイメージもまた表層的なものでしかない。ハイコントラストな白と黒の強烈な対比がそこに写されただけだ。ニューヨークの街における隠された闇の世界を写したと言われるウィージーの写真には、街の歴史的な深みがそこに表現されているわけではなく、それらはハイコントラストな形と線によって構成されたただの記号でしかなかった。

最初に見たときはフリードランダーに色が付いただけとしか思えなかったショアの写真をしばらく見ていたら、形や線に還元されていくフリードランダーの写真の形的な表層性に対して、ショアの写真は色が付くことでさらにその表層性がより強く強調されているように感じた。写真に色がついたことで、それはよりリアルな現実に近づいたのではなく、むしろその虚構性を露わにしてしまったのではないだろうか。

フリッツ・ラングの映画『メトロポリス』が着色されて、ジョルジオ・モルダー版として公開されたときの驚きを今も覚えている。着色されたことで『メトロポリス』はとてもいかがわしいものに変質した。カラー映画が主流の時代なのだから、色をつければ現代的なリアリティーが獲得できるだろうという発想に大きな間違いがあると思うのだが、ライティングで黒の部分を極端に強調するラングの映画は、元々現実を忠実に再現するような映画ではなく、映像的な虚構性を強調する映画だった。そのようなラングの映画にいくら上手に着色したからといって現実に近づけるわけではないし、現代的なリアリティーを獲得できるわけでもない。映像における色もまた虚構でしかなく、色がついたところで写真は表層しか現わすことしかできない。写真は現実の深部に達することができないのだ。

モノクロ写真のあからさまな虚構性に対して、カラー写真は色彩が付加された分だけ現実に近づけるだろうと思われているところが、カラー写真の嘘っぽさをさらに強調するだろう。着色されたモノクロ写真がいかがわしいまがいもの見えるのは、現実に近づけようとすればするほど、その虚構性が露わになったからであり、写真は色が付くことでリアリティーを獲得するのではなく、むしろ色はリアリティーを破壊する。総天然色と言われていた頃のカラー映画が今日ではとてもキッチュなものに観えるように、天然色という現実に近づこうとすればするほど映像はいかがわしい存在に変質する。

フリードランダーが画面構成にロジカルな何かを感じさせるのに対して、エグルストンの写真を初めて見たとき、そのようなロジカル性から離れようとしているように見えた。エグルストンの初期のモノクロ写真が単に上手い写真でしかなく、カラー写真に移行してからのエグルストンの写真がまるで素人が撮ったかのような下手な写真に見えるのは、モノクロ写真の持つロジカル性を放棄したからではないだろうか。色が横溢するエルグストンの写真はどこまでも装飾的でしかなく、そこにはロジックが要請する世界を構成して意味づける力が放棄されている。エグルストンのカラー写真における色は、装飾であり表層でしかなく、それはモノクロ写真のロジカル性をよりよく見せるための装飾というよりも、モノクロ写真のロジカルな画面構成を破壊するためにやって来た装飾のように思える。上手い写真を撮れるエグルストンがまるで素人が撮ったかのような写真に移行したのは、モノクロ写真のロジカル性を放棄したかったからではないだろうか。

化粧と素顔の関係のように、素顔という本質が存在することで装飾が成り立つのなら、カラー写真の色彩は装飾のための装飾であり、それは素顔が存在しないで化粧だけが存在しているかのようだ。素顔が存在しない化粧。化粧によって隠された素顔が何者かに化けるという化粧のドラマ性に対して、素顔が存在しない化粧のための化粧にはどんなドラマが成り立つのだろう。化粧のアイデンティティーは素顔に依存することで成り立っているのであり、そのような素顔を欠いた化粧に本質というものが存在しないのだから、化粧は化粧としてそこに同定されることがない。素顔を欠いた化粧はつねに揺れ動いている。

化粧のための化粧がドラマ性や魔法に欠けているのは、そこに隠された素顔という本質が排除されているのと同様に、表層しか存在しないショアのカラー写真には隠された本質というものが存在しない(アメリカ南部の郊外生活の真実を撮っているというよりも、郊外生活の表層だけを撮っているように思える)。隠された素顔が存在しないカラー写真は、素顔という本質が存在しないから、それはキッチュでいかがわしいもの=装飾に変質せざるを得ないだろう。装飾は、世間的にはいいかがわしいイメージを持たれていて、例えば装飾的という言い方は褒め言葉ではなく、中身のなさを装飾で誤魔化すようなイメージを持たれている。極度に装飾されたクリムトの絵や横尾忠則のイラストレーションがとてもいかがわしく見えるのは、そこには装飾しか存在しないからだ。画面の中に歴史的文脈を無視してコラージュのように様々な要素が持ち込まれる横尾忠則のイラストレーション(例えばサンタナのジャケットではキリストとブッダが同じように併置されている)は表層的でしかなく、そこに宗教が持つ本質的な何かが描かれているわけではない。隠された本質を持つことのできない装飾はつねにいかがわしい存在に変質させられる。

表層しか存在しないカラー写真。それはアジェについてよく言われる写真=犯行現場説から、犯行現場に必ず存在すると思われている隠された真実=犯人がそこから除去されている。そもそもアジェの写真もまた犯人の存在しない犯行現場の写真であったように、犯行の痕跡を感じさせながらも犯人という原因が存在しない犯行現場としての写真は、犯人という真実=深層が存在しないためそれは表層的でしかない。脈絡なく写っている情報を系統立てて関連づけ、犯行現場を推理するのは、隠されている答えに辿り着くためであって、そのために推理=ロジックが必要とされる。けれどアジェやショアは写真によって世界を分析し、構成し、新しい意味をそこに与えようとしていたわけではない。彼らは世界を断片化しようとしていただけであり、アジェやショアの写真はそのような推理=ロジックから縁遠いところに存在する写真なのではないだろうか。それらの写真は誰かによって起こされた犯罪ではなく、誰という主語のない犯罪現場、犯人という因果関係の原因がなくても成り立っている犯罪現場、犯罪現場のための犯罪現場なのだ。そのような犯行現場の写真は、世界に対して分析もしないし、構成も意味も与えない。サイ・トゥオンブリが撮ったラウシェンバーグのスタジオの写真のように、そこには画家のために役に立ったのか、立たなかったのか分からない素材の山がそのまま何の工夫もなく残骸のように写されている。それらの被写体を目にしながら、構図的な工夫という写真的な分析や構成を拒否したサイ・トゥオンブリの写真は、大量の証拠を写しながらも結局それは何なのか誰にも分からないように撮られている。山のような証拠は、犯人という真実を示さないでただそこに放置されている。表層しか写すことのできない写真は、被写体を何の役に立つのか分からない残骸に変質させるだろう。

写真には原因と結果という因果関係を写すことができないのではないだろうか。写真を撮るのに動機は必要とされないし、動機を写すことも写真にはできないのだ。現場にはたくさんの証拠が残されているがそれが何の証拠なのか分からないといったアジェやショアの写真は、犯行が行われた形跡がありながらもそれが何の犯行なのか分からないし、証拠だけが山のようにあるのに動機が存在しない。動機が欠如した犯行現場は、あらゆる推理をそこに呑み込むだろう。空洞は、その空っぽな孔を満たすためにあらゆるものを飲み込もうとする欲望を喚起させるように、動機の不在というその空洞を埋めるために様々な解釈が要求される。写真=犯行現場は、見た人ごとによってバラバラの犯人像が浮かび上がり、その全ての推理は正しいのだ。写真は情報量の多さに比例して意味もまた増え続け、あらゆる解釈を見る人に可能にする。写真は基本的に意味が過剰に表れるメディアであり、一つの意味に対して無数の解釈が可能になるだろう。溢れ出る意味内容が深層の部分を構成するのではなく、表層の上を上滑りしながら次々と表れる意味に取り憑いていく。意味は表層の上を空回りして本質に辿り着くことがない。写真はひたすら表層に留まり続けるだろう。

“内面性や精神性を欠如した人間の存在様式とは、要するに群衆である”

“探偵小説で探偵や犯人の内面が描かれないのは、必ずしも謎解きの興味が失われてしまうからではない。どのような探偵小説であろうと、探偵も犯人も振られた役柄に忠実である以上さしあたり読者には明かしえないのだが、本当は近代人にふさわしい内面性をどこかに隠しているのだという暗示を振りまいている。しかしそれは、詐欺的に近代小説を演じている探偵小説形式の作品内における第二の詐欺性なのだ。探偵も犯人も、いかにも内面的なものを隠しているかのように忠実に役柄を演じている。しかし本当のところは、どちらも群衆の人として徹底的に内面を削除された空虚なキャラクターにすぎない”(『探偵小説論』笠井潔)。

『探偵小説論』を踏襲するなら、写真を見ることは、探偵小説の探偵=群衆の視線に似ている。犯行現場を検視する警察の視線が、そこに痴情のもつれという人間の内面や因果関係を見出そうとするのに対して、探偵の視線はそのような因果関係からものを見るのではなく、表層に浮かんだあらゆる内面の欠いた証拠を星座のように因果関係なしで結びつけようとするだろう。意味が過剰に露出されたものとしての犯行現場に対して、内面や因果関係という一つの解釈に還元させない。犯行現場に山積みされた一つ一つの証拠が無数の意味を召喚させ、それらの証拠を犯人という単一の意味に還元させるのではなく、表層に留め続ける。犯行現場の証拠には裏側が存在しない。それらの証拠には内面が欠けているのだ。アジェの写真に現れるパリの古い街並みに歴史的な過去が写っているのではなく、ただひたすら表層のパリしか写っていないように、ショアの写真には郊外生活の表層しか写っていず、そこに住んでいる住民の内面が写っていないように、そこには内面の欠落した犯行現場しか存在しない。あらゆるものが内面を欠いたまま乱立している資本主義の商品空間こそがアジェが撮っていた犯行現場なのであり、そのような空間が生み出した群衆=探偵の視線は、痴情のもつれに代表されるような人間の精神や内面を信じない。

探偵の視線はパサージュを彷徨する群衆の視線であり、それはショーウィンドウや商業施設の中を見ることもなく見る視線であって、表層にしか興味を持たない視線だ。自然の風景がある種の因果関係を想起させるのに対して、パサージュの空間は資本による恣意的な空間であり、そこには自然の風景に見られるような原因や必然性が徹底的に欠けている。店頭のショーウィンドウに飾られた商品は装飾的なものでしかなく、ドレスや宝石といった商品は生活に必要な商品と違って、それらは飾りつけられることで、他者との階級的な差異化を図るためのものであり、徹頭徹尾表層的なものでしかないのだ。探偵=群衆の視線はそのような表層の中をさまよい続け、決して深みに達しようとしない。

他者との差異化を目的とした消費活動は、肉体の維持という己の身体が要求する本能的な欲求ではなく、他者とどう差異化するか、他者にどう見られたいかという他者の視線に決定された欲望であり、それは自分の欲望ではなく他者の欲望だから、あるのは他者の視線という恣意的な視線しか存在しない。他者がどう思うのかということについては誰にも分からず、それは日々変化し続けるものだから、その欲望を自分の欲望として定着させることができない。欲望が無限に生産され、定着されないまま揺れ動き続けるのは、その欲望に根拠が存在しないからだ。内面や精神性が欠落している探偵は、そのような根拠なく揺れ動く世界を無限に読み替えていくだろう。

資本空間における細部の存在は、消して全体に到達することがない。細部は細部のまま繋がり離れるというような運動を無限に続ける。そのような細部の運動は、無限の解釈を生み出すだろう。商品空間はアレゴリーであり、一つの細部には多義的な意味がそこに付与される。けれどアレゴリーとしての商品空間には、細部が全体という普遍に結びつくことがなく、細部は細部のままであり、そこには歴史と民族の記憶という本質的な襞が存在しない。むしろそのような記憶を抹消することで成り立っているのが商品空間なのではないだろうか。商品空間に現れる世界は、薄っぺらな意味が表層の上をさまよっているだけで、それは残骸でしかないだろう。商品空間における欲望が他者の欲望であるなら、商品が夢見る世界は残骸でしかなく、それは他者の夢の残骸として見えるのではないだろうか。

モノクロ写真が強調する形や線によって色彩は制御されるべきものなのだろうか。色彩は形や線によって作られたロジカル性に寄生しなければ単なる混沌として片付けられる意味を持たない装飾でしかないのだろうか。色彩はむしろモノクロ写真のロジカルな安定を切り崩す亀裂として表われる可能性があるのではと思う。赤と一言で言っても様々な赤が現実には存在するように、現実の世界に様々な形で存在する赤は、赤という言葉に回収されることができない。黒っぽい赤もあれば、オレンジに近い明るい赤もあるように、むしろ言葉の赤から横溢するように、現実の赤は、様々な赤として現れるだろう。現実に現れた赤は、言葉の赤に一致しないまま現れるし、言葉の側から見れば、現実の色彩は曖昧にしか存在しないように見える。原色についてもいまだに三原色が正しいのか四原色が正しいのかというように原色の数も規定も曖昧であり、様々な視覚システムを持つ生物の種類によって、見える色も変わってしまう色彩を普遍的に規定することは不可能に近い。北野ブルーと言われる北野武の映画のブルーが、欧米人とアジア人ではそのブルーを同じブルーとして見ることができないように、線や形の安定性に比べると色は不安定な揺れを抱えているのではないだろうか。

色彩とは亀裂だと言ったのは誰だったろう。色彩は確かに形や線の統御に従うようなものではない。形や線とは違うレベルに存在しているのであり、形や線に統御されるものではない。世界を形作って境界を設定する形や線に対して、そこから横溢し続けるものが色彩なのであり、色彩は境界を無視して互いに侵食し合う。カラー写真の色が、色の混ざり合いによって決定されるように、それは統制された線に対して混ざり合い、侵食し合うことで形や線が作る明証性に亀裂を入れるだろう。

視覚は明証性を好む。ハイコントラストな手法や彩度が高い写真が好まれるのは、そのクリアな明証性が視覚の快楽と合致するのであり、コントラストを上げ、よりクリアになることで呼び起こされる視覚の明証性に対する欲望に比べて、色彩はもっと曖昧で両義的な存在なのではないだろうか。長時間にわたって赤を見続けているとその赤い色の中に緑の残像を幻視してしまい、赤や緑が眼球の中で点滅し続け、ものの形を曖昧にしか把握できなくなると言われているように、画面の中に溢れる大量の色は、形や線が生み出す視覚の明証性に対立する不明瞭な感覚を呼び起こす。赤と黒という対極的な色の配置は、一見モノクロ写真のハイコントラスト的な明証性に似ているように見えるのかもしれないが、モノクロ写真の黒と白の間には、境界線を引いたような明確な対立が存在しているのに対して、色彩の対立はどこかそのような明確な対立を曖昧にしているような気がする。そこにはハイコントラストなモノクロ写真が現わす明確な境界線が存在していないのではないだろうか。色彩はむしろモノクロ写真の形や線を不鮮明にするノイズ的な機能を持っているのかもしれない。

補色という理論があるように、カラー写真における色彩は、画面に現れた様々な色彩との関係によってその価値が表出されるのであって、赤なら赤だけで自らの価値を表出することができない。配置され並列された隣接した他の色彩との対比によって色はその価値を表わすことができるのであり、色彩はだから個別に価値を持っているのではなく、他の色彩との関係によってその価値を決定される。隣接した他の色彩との関係によって価値が決定される色は、つねに他の色彩の存在を必要とするのであり、関係によって価値が決定される色は、単独ではなく、他の色彩との関係の中で見なければならない。他の色との関係で見られることで価値が成立する色は、例えば青緑に赤を取り合わせたら互いの明度が近いのでギラギラして見えたり、黄色と青紫は明度差が大きいので明瞭性も高くなり見えやすくなったりと他の色との関係によって見え方が変わってくる。他の色の配置によって価値が変わる色は、その価値を単独で決定することができない。

形や線が世界を規定しようとするのに対して、他の色との関係によってその価値を決定される色彩は、つねに規定される側の存在であって、形や線のように世界をクリアに規定する側ではない。むしろ形や線が規定し完結させた世界に対して、過剰や欠落として現れるのではないだろうか。モノクロ写真が現わす明確な線や形に比べて、色彩はそのような線を引くことができないし、世界を断ち切るように現れるモノクロ写真の線に対して、むしろその色彩はどこからどこまでがこの色なのかという色の境界線が引きづらい。規定される側としての色彩は、規定する側の線や形の明証性に対して不明瞭なものの氾濫として現れるだろう。色彩はそのような線や形を見え難くさせるノイズでしかなく、モノクロ写真の持つロジカルな構造に対立するものとして現れる。現実の質量を想像させる被写体をモノクロ写真は形や線によって解体してもう一つの世界、写真の中でしか現すことのできない形として表出するとき、色彩はそのような形の領域から横溢するものであり、それはモノクロ写真のロジカルな線に対しての過剰として現れるだろう。

Collection

Part of the exhibition has been framed and added to the IG Photo Gallery collection.

展示の一部は額装されてIG Photo Galleryに収蔵されました。

Publication

November 15, 2018, An article about Osamu Kanemura’s solo exhibition “Suck Social Stomach” was published in the Asahi Shimbun evening edition.

2018年11月15日 朝日新聞夕刊に 金村修 個展「Suck Social Stomach」についての記事が掲載されました。