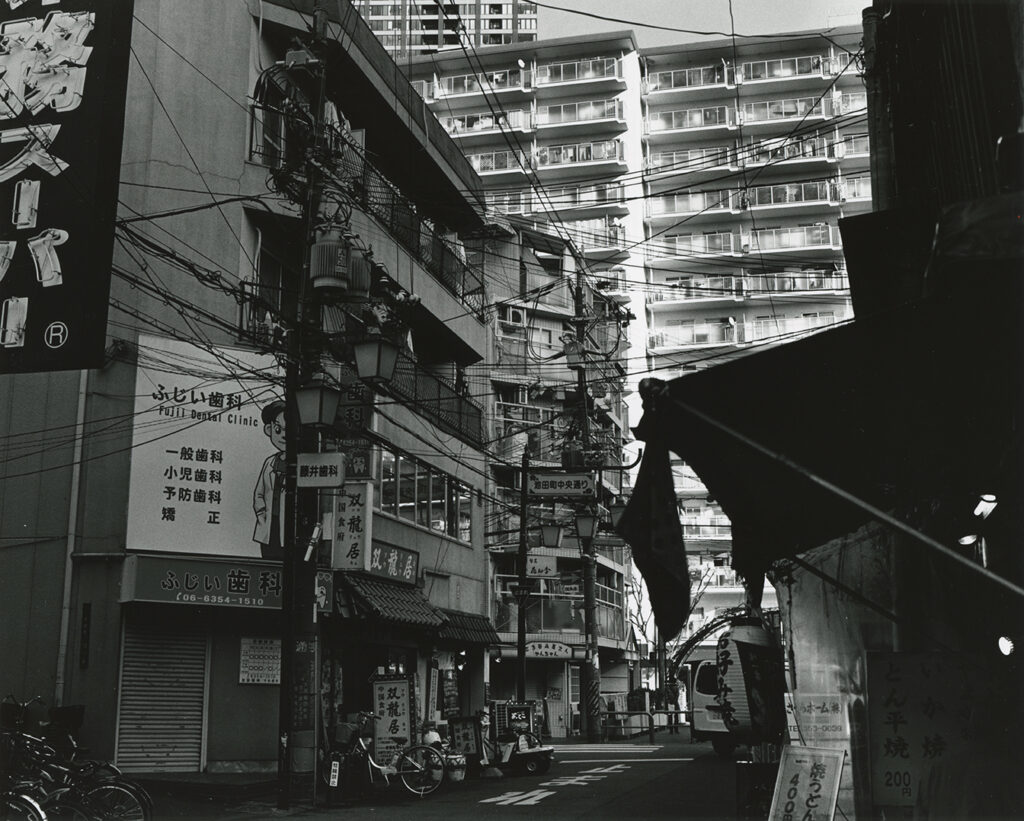

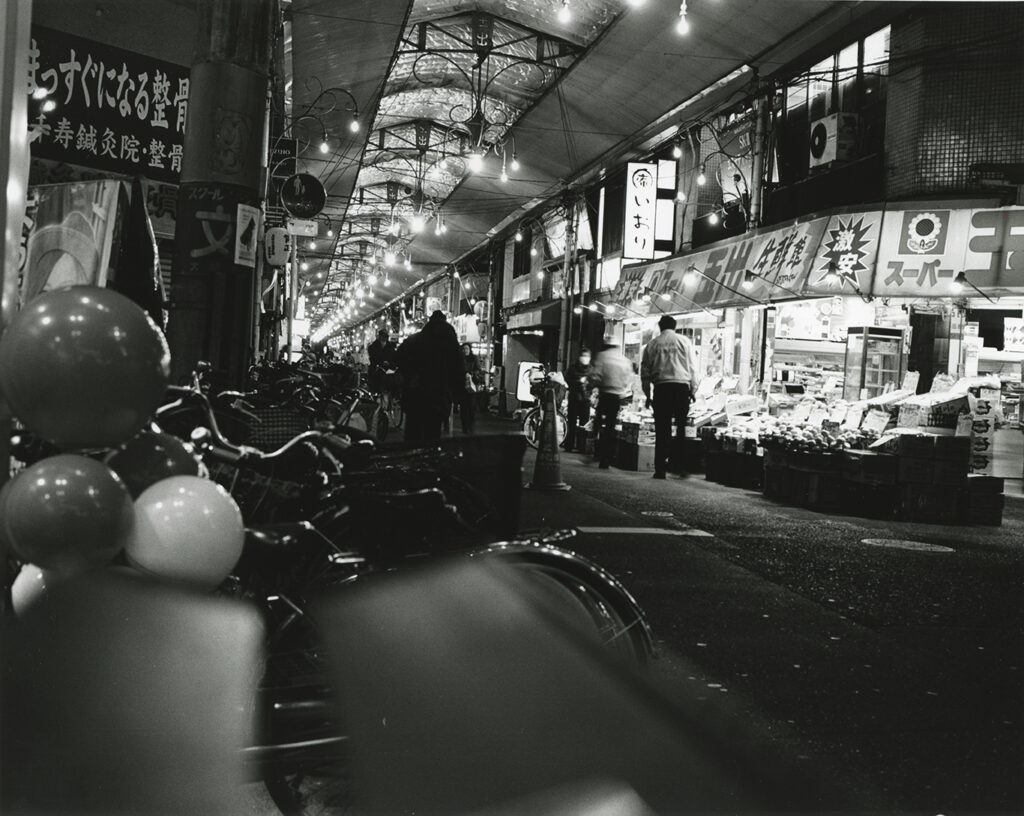

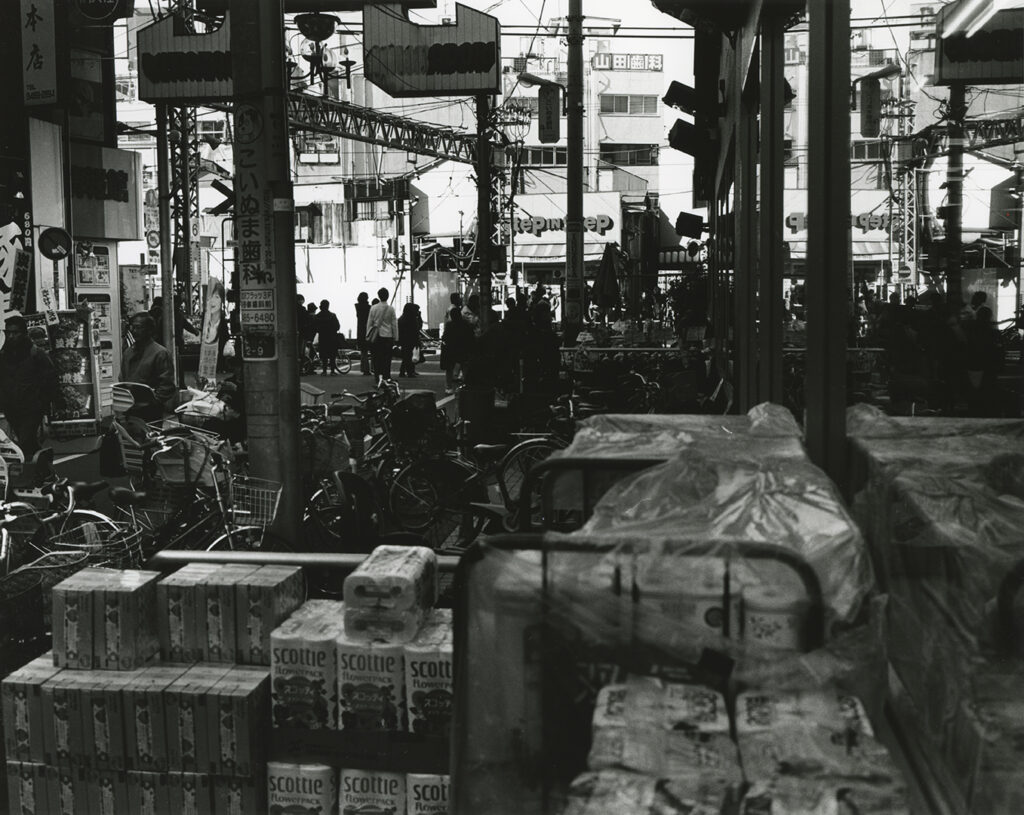

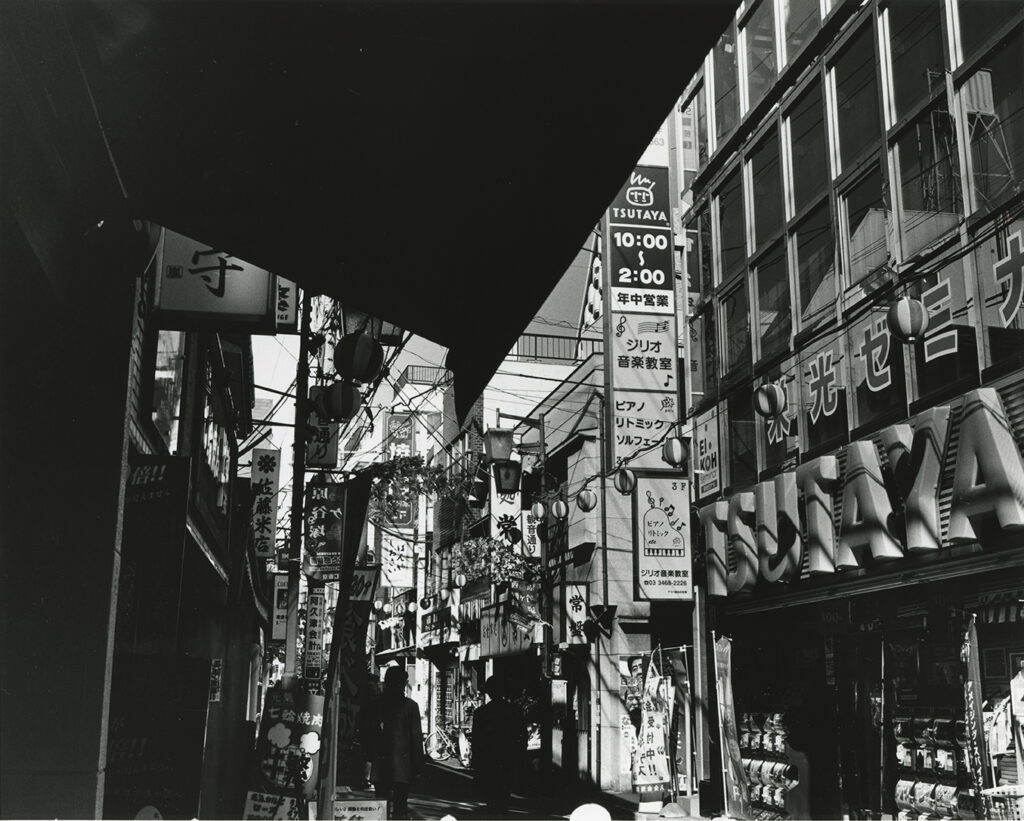

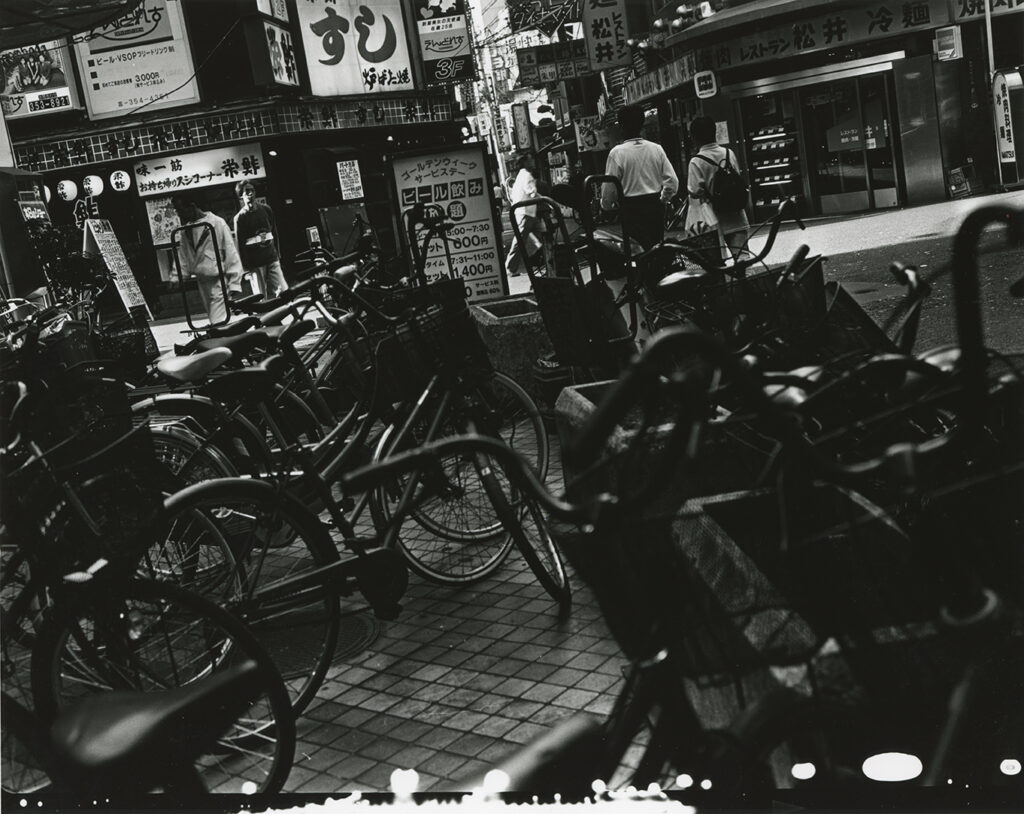

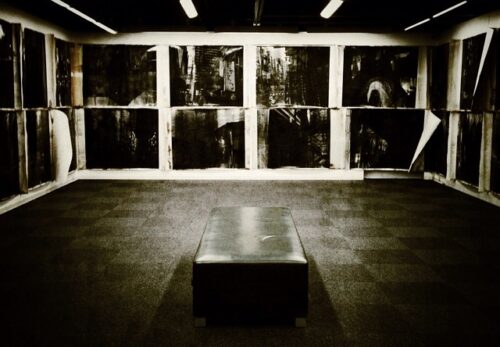

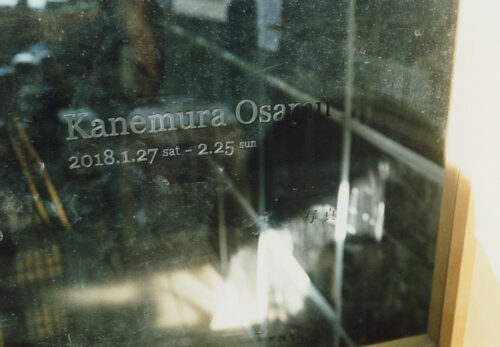

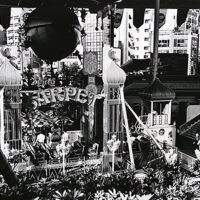

“写真蘇生法 Come to life again” by Osamu Kanemura

Dates: September 1 – 6, 2014

Venue: Gallery Q (Tokyo, Japan)

Publication: Come to Life Again by Osamu Kanemura (2025)

Overview

Film photography inevitably involves errors such as scratches on negatives or mold growth. This exhibition by Kanemura attempts to incorporate these typically actively shunned errors into the artwork.

フィルム写真では、ネガの傷やカビの発生といったエラーが避けられない。金村による本展は、こうした通常は排除されるエラーを、むしろ積極的に作品に取り込もうとする試みである。

Statement

「写真は過去と現在をつなぐだけでなく、未来にもつながるものであり、写真によって人々の間に 新たなつながりが生まれるものであります。地震直後の凄惨な被災現場においてなお、自衛隊の人々は目の前にあらわれるアルバムや写真を無下に扱うことは出来なかったと言います。それは、アルバムや写真が単なるモノではなく、まさに思い出の象徴だったからなのだと思います。瓦礫と化してしまったかつての我が家に戻る被災者の皆さんが、真っ先に探したもの。それが写真だったからです。4月5日、TV局の報道番組において、レポーターの方が持参された実際の被災地の写真をTVカメラの前で洗浄することに。私たちはこの時はじめて、実際に写真に遭遇しました。硬くくっついていた写真を40分かけて剥がし、下から綺麗な写真が出て来た時にはTVクルーの皆さんなど、まわりからもなぜか自然と拍手がわき起こりました。津波に遭った人は、一切合切が流されてしまったけれど本当になにもないんです。あるのは記憶だけでも、その記憶も時間とともに薄れていってしまう。‥5月下旬にはじめて訪問した体育館では、アルバムや写真がほぼ手つかずのまま 床一面に並べられていました。しかしこの頃になると、バクテリアやカビによる生態系においては写真の劣化が進みはじめており、一刻も早く写真洗浄をしなければ、その劣化はどんどんひどくなるばかりです。像が消えてしまう前に、思い出を救出する。‥そのためいち早く写真洗浄を進めることが大切で、気温が上がる夏までに写真洗浄をどこまで終えられるかということが現場の皆さんにとっては、とても重要なポイントとなっていました。「写真が水や泥で汚れてもあきらめないで ください」というCM制作を決めたのもこの頃でした。このCMが、一人でも多くの被災地の方々の目 にとまり、一枚でも多くの写真を救えることを願いました。」

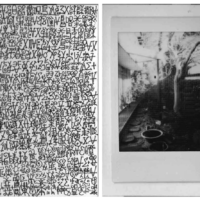

大量に撮られプリントされた家族写真。デジカメやスマホに撮影され、一度だけ誰かに送信すれば、後はメモリーカードのなかで眠っている家族写真。家族−共同体のイベントが何時間分にもわたってビデオ撮影され、誰か尋ねてくる度に上映される。何度も強迫神経症的に反復されて自分の帰属先を確認しなければならない。家族写真をプリントし、所有するのは、家族−共同体へ帰属していることを証明し、何世代もの遠い未来までその身元証明をいつまでも保存していようという永久に家族−共同体に領属化されつづける願望であり、その願望を写真は裏切るだろう。確かな身元証明と明らかな帰属先を求める願望に、写真は彼らの身元証明をいつまでも保証する永遠のマチエールをはじめから持ち合わせていない。写真は鉄と同じように、一度空気に触れてしまえば必ずいつかは消えてしまう消滅を約束されたマチエールなのだ。家族−共同体から切断され、曖昧な身元証明と帰属先不明のなにも証明できない、ただ物質としてそこにあるしかないという写真のどこにも領属しない単独性が、ぐちゃぐちゃになってなにが写っているのか分からなくなった写真のなかからそのジャンクな物質性と消滅への欲望を露にしはじめる。

フロイトの言う「肛門期」の“排便において幼児は初めて自身の身体から何かが失われてゆくこと、自身の身体の縁で何かが切断されてゆくことを具体的に自覚する。その切断、喪失において幼児は 自身の身体の輪郭を掴み始め、同時に「我」から切断され失われたものとしての「他者」を確認することになるわけである。自身の身体から失踪してしまったものとしての切断=他者が現れてくる”。撮るという行為は撮るものと撮られるもののつながりや、一体感を獲得するために行われるのではなく、主体と客体の分裂—切断を遂行し、幼児の糞便に対する接し方に共通するような、自己の外部に他者を発見するための孤独な肛門期段階の儀式なのだ。

わたしに対して徹底的に無関心な他者があらわれる。そのような糞便的で理解できない他者を祝福すること。親しげで一体だった家族が写真に撮られることで、肛門の縁で切断され、にょろにょろと便器にあらわれる糞便としての家族を表出する。家族−共同体のつながりの証として撮影、収集されたファミリーアルバムの隙間に孤独な切断がしのび込む。つながりが強調されればされるほど、切断は深化され、より孤独な場所へと共同体−家族を連れて行くだろう。愉快そうに飲み、喰い、笑う、笑顔の家族−共同体写真が、どろどろに腐乱したことで写真の持つグロテスクな物質性があらわれる。家族のきずなを証明していた写真が、塩水と泥で腐敗現象を起こし、画像が溶けかかることで、写真が本来もっていた物質的無関心が顔をあらわす。腐敗した写真があらわすのは家族−共同体に領属化された主体の身元確認ではなく、写されたものが外部、他者として、自己からかけ離れたものとして変貌していくプロセスを表出するだろう。写真は対象を物質に転化させる“災厄のエクリチュール”であり、それは“永遠に反復される自然的なもの”として、誰にも制御できない自然の野蛮な手というものは、悪をこね上げることしか知らない。自然にとっては悪が唯一の気ばらし” なのだから愛情と身元証明という世界との一体感と帰属を主張する人間の希求に対して、猫が小鳥 をなぶり殺すような無邪気な笑顔でその願望を粉々に粉砕するだろう。

写真はきずな、一体感、つながりを証明するものではなく、喪失や忘却、消滅と無関心に賛意とそ の正当性を表明するのだ。写真蘇生法は忘却、喪失の実験であって記憶が薄れていくことに対しての嘆きではない。写真は記憶の保管場所ではなく、記憶の積極的な喪失、放棄、忘却であることは すでに像の消えかかったニエプスの裏庭の写真が証明している。そのマチエールの特性上、写真は 永久に写した像を保管することなど不可能なメディアなのだ。“アカデミー・フランセーズの会員になって、不滅になって死ぬ”ことになんの興味も持たない。不当に思い出されるよりも、正当に忘れ去られることを写真は選択するだろう。

像が消えることがイコール終わりや消滅、死なのではない。写真はすでに終わりであり消滅であり死そのものだ。“矢車菊、グラジオラス、昼顔、ヤブカンゾウ‥愛の中にはこんな幻が決して忘れないでいることができるという、そんな幻があるのと同じように私はヒロシマを前にして決して忘れないだろうという幻を持った”ように写真は忘れないために撮るのではなく、忘れるために、対象を幻にするために撮るだろうし、見るために撮るのではなく、“きみはヒロシマでなにも見なかった”ように、忘却や消失のために、“決して忘れないだろう”とつぶやきながら忘れるために撮る。小津安二郎の映画のなかの家族写真や、ラルティーグ、フリードランダー‥、彼らの家族写真は死や喪失を表出するものであり、それは過去に存在した家族の写真による召還と追悼ではなく、写真は撮ることで、なにが消えてしまったのかその痕跡を跡形もなく消してしまうまるでマルキ・ド・サドの“墓穴を埋めたあとは、その上に樫の実をまき、やがてその墓穴の場所が旧態に復し、そこに茂みが生いしげると、わたしの墓のあとすら地球の表面から消え失せてしまうようにとりはからってほしい。それというのも、わたしは、自分の思い出など人間どもの記憶から消え失せてしまうことを、心ひそかに期している”ように、写真は“死んでしまいそうだというその性格” でありそれは“もう死んでいるわ”。

『Come to life again』蘇生することは忘れ去られることであり“この何十年かのあいだに、断食 芸人たちに対する関心はひどく下落してしまった。以前には一本立てでこの種の大きな興行を催すことがいいもうけになったのだが、今ではそんなことは不可能だ。あのころは時代がちがっていたのだ。あのころには町全体が断食芸人に夢中になった。断食日から断食日へと見物人の数は増えていった。だれもが少なくとも日に一度は断食芸人を見ようとした‥「それじゃあ、片づけるんだ!」と、監督はいった。断食芸人はわらといっしょに埋められた”わらと一緒に忘れ去られる断食芸人を肯定すること。写真は、断食芸人という一人の人間とわらを同じものとして扱う。“「あなたは死んだ方がよかったんだ」とショーヴァンが言った。「もう死んでいるわ」とアンヌ・デパラードは言った”。写真は最初から“もう死んでいる”ものであり生と死を対等に扱う。メディアとして産まれたばかりの頃の写真は死の希求が横行していた。風呂場での疑似溺死写真に南北戦争の戦場での兵士の戦死した写真、それに何十年か後に登場するウィージーのニューヨークでイタリア系ギャング達の抗争で倒れた死体写真。写真は人間を死体というオブジェに転換することに何十年も熱中していた。写真は対象の再現ではなく、無機質な物質に転化させることであり、だからこそその無関心なオブジェに変貌した死体を見ることは、マロニエの樹を見るように嘔吐のすべきことなのだ。

“「もどしたの」とアリサが訊く。エリザベートは、言葉を口に出すのが非情につらそうだ。「ええ」「どうだった?」エリザベートは考えこむ。彼女は微笑する。「気持ちよかったわ」”。塩水で化学変化を起こして画像が消滅しかかってる写真は、無機質なオブジェ性を剥き出しにすることで見る人間に吐き気と快感の両方を同時に感じさせるだろう。津波は写真に印画紙の物質的側面を露したのだから、印画紙はもういつまでもイメージを再現するためのマチエールでありつづけるのは不可能なのだ。イメージの後に永久に隠れていなければならなかった印画紙が腐乱しながらあらわれる。イメージが消滅、死ぬことで印画紙の物質性が全面的にあらわれるその瞬間は“ものすごく強烈な、エロティックな経験ーなんていったらいいのかしらーそのとき危機を横切ったのよ‥自殺に通じるような、つまりね、その‥『モデラート・カンタービレ』で語っていること、あの女性、殺されたいって思うでしょ、そういう経験をしたの”イメージの消え去った後の印画紙は、消滅そのものが物質化された写真だ。印画紙には消えたイメージの痕跡が残っているのではなく、消滅そのものの痕跡が物質化され定着される。腐敗した画像の色が濁って、痕跡すらさだかでないものにこそ写真の物質的快楽があらわれる。“見るべきものを残さず、もはや知るべきものを残さず、そこには、決して留まることのない”ものが印画紙の上に浮上する。

画像は復活させなければならないのだろうか。忘却に敵対する写真洗浄法の万里の長城的防衛体勢に対して、写真蘇生法は、記憶と忘却を敵対するのではなく連続するものとして、その二つの壁を 溶解することで“誰にも気づかれずに自分が死ぬのではないかという恐怖は、結局のところ自分の運命をかえって喜ぶ理由になりうるとぼくは思うからなんですよ。自分の死が誰も苦しめない、子犬一匹さえも苦しめないってことがわかったときには、死はずいぶんと負担を軽くしてくれると思いますね”記憶と忘却や消滅、死をないまぜにするだろう。“私はそのとき、海辺を、海に瓶を投げるあなたの手のことを考える。そしてそれは、母親をのみほすほどのことではないのだ”。

Individual images